こんにちは。Favorite Lesson運営者のKanaです。

今回は「学研教室やめた理由」で検索していらっしゃるあなたに向けて、費用対効果が悪い、先生が合わない、宿題が多い、他塾に転塾したい…といった保護者のリアルな声をもとに、どのような構造的な課題があるのかを整理していきます。ここ、気になりますよね。

この記事を読むことで、学研の仕組みを冷静に理解しながら、転塾や学習スタイル変更を前向きに考えるきっかけになれば嬉しいです。

この記事を読むとわかること

- 費用対効果(ROI)が見合っていないと感じる理由

- 先生や指導方法が合わないときの具体的なチェックポイント

- 宿題・自立学習中心のシステムが合わない子の特徴

- 「学研教室やめた理由」から見える最適な転塾タイミング

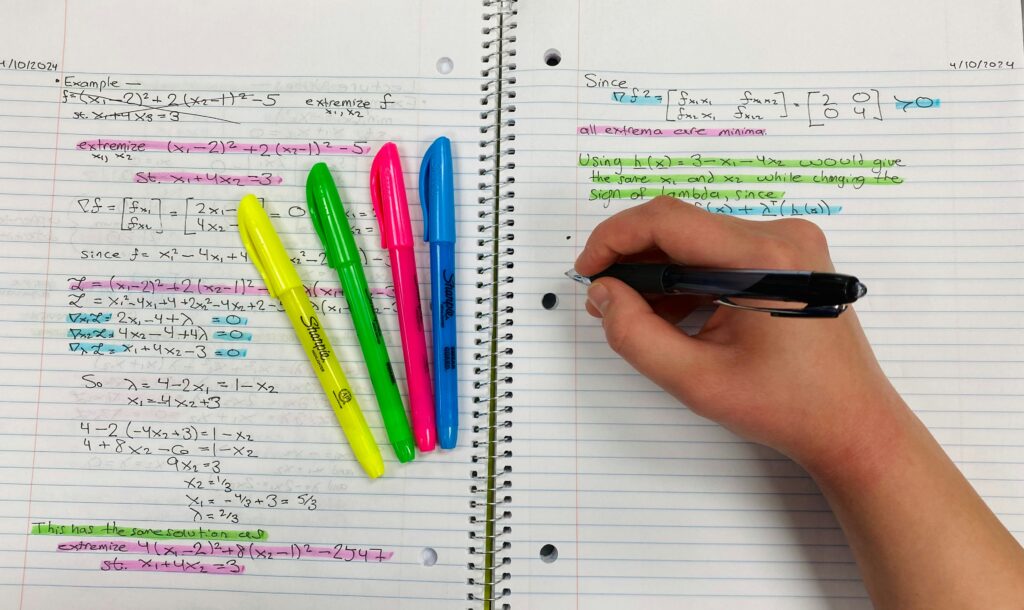

学研教室やめた理由:費用・指導・システムの構造的背景

出典:https://unsplash.com/ja

まずは「学研教室やめた理由」の中でも、特に多くの家庭で共通して挙げられる要因から見ていきましょう。大きく分けて、費用対効果、先生との相性、そして学習システムの3つが中心です。学研教室は一律料金で全国展開しており、一見シンプルに見えますが、その裏にある仕組みを理解することで「なぜうまくいかないケースがあるのか」が見えてきます。

費用対効果が悪いと感じる理由

学研教室の月謝は平均で1教科7,000円前後、2教科で1万円を超える場合もあります。加えて、教材費・年会費などもかかるため、年間で計算すると10万円以上になる家庭も少なくありません。にもかかわらず「成果が感じられない」となると、保護者としては不満を抱きやすい構造です。実際に「思っていたほど成績が伸びなかった」「宿題ばかりで教室でのサポートが少ない」という声も目立ちます。

この背景には、学研の「自立学習モデル」があります。学研は、先生が一人ひとりを教え込むのではなく、子ども自身の考える力を育てる方針を取っています。そのため、受動的な学習に慣れた子どもにとっては「放置されている」と感じやすく、費用に見合った満足感を得にくいのです。

学研の料金は地域や教室によって多少異なりますが、公式サイトでも明確に「学習内容に応じて月謝が変わる」と記載されています。詳しくは各教室で確認するのが確実です。(出典:学研教室公式サイト)

費用に対する成果を感じるための視点

「成果が出ない」と感じる多くのケースは、指導方針と家庭の期待値のズレにあります。学研では即効的な点数アップではなく、基礎定着を重視しています。そのため、短期的には変化が見えにくいことも。「3か月以内で結果を求めるタイプ」よりも「1年かけて学習習慣を整えるタイプ」に向いているとも言えます。

- 学研は「成果型」よりも「習慣形成型」

- 短期成績アップよりも、長期的な学びを重視

- 家庭でのフォローが成果を大きく左右する

つまり、学研の価値は「毎週決まった時間に机に向かう習慣」そのものにあるのです。ここを理解したうえで費用を見直すと、「思ったほど高くなかった」と感じる方もいます。

先生との相性や指導方法が合わないケース

学研教室はフランチャイズ形式のため、各教室の先生(指導者)のスタイルに個性があります。同じ教材を使っていても、「指導方針」「子どもへの関わり方」「声かけのトーン」が全く異なります。そのため、「子どもが質問しづらい」「一人でやらされている気がする」といったミスマッチが生まれやすいのです。

指導スタイルの違いが生むギャップ

ある教室では、先生が積極的にフィードバックをしてくれる一方、別の教室ではほとんど声をかけない先生もいます。学研の理念としては「自分で考えさせる」が基本方針ですが、子どもの性格や学習段階によっては、ある程度のサポートが必要なケースも多いです。

特に注意したいのは、「質問しても理解が深まらない」と感じる場合。これは先生の力量というよりも、教室運営の方針に関わる問題です。そのまま放置すると「うちの子には向いていない」という誤解を招くこともあります。

相性が悪いと感じたときの対応策

学研の先生は本部研修を受けていますが、必ずしも全員が教育免許を持っているわけではありません。したがって、相性が合わない場合は、教室変更を相談することも可能です。本部に問い合わせれば、同じ地域内の他教室を紹介してもらえる場合があります。

- まずは1〜2回の面談で先生の指導方針を確認

- 子どもの反応(楽しそう・嫌そう)をよく観察

- 改善が難しい場合は教室変更や他塾検討を

最も大切なのは、「先生を変える」ではなく「子どもに合った環境を探す」という発想です。教室単位での違いを理解しておくと、無駄なストレスを減らせます。

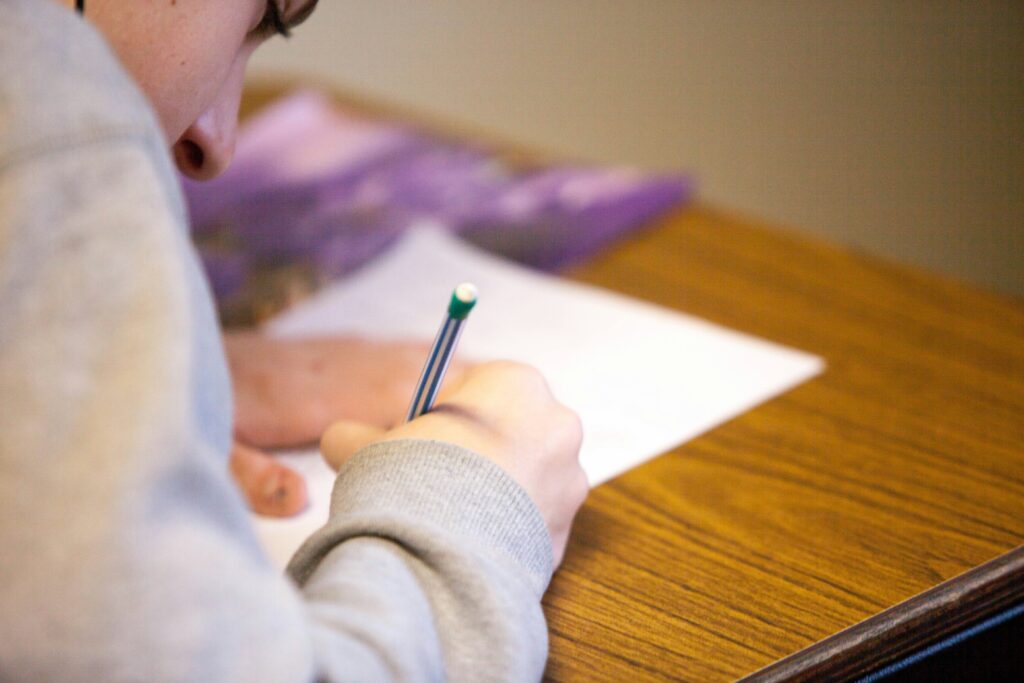

宿題や自立学習中心システムが合わない子の特徴

出典:出典:https://unsplash.com/ja

学研教室では、1回60〜90分の授業に加えて宿題が出されます。これが家庭によっては大きな負担になることがあります。「宿題が多くて嫌になる」「やる気が続かない」といった声は珍しくありません。特に低学年の子はまだ自己管理能力が未熟なため、親のサポートが必要になります。

どんな子が学研に向かない?

学研は「自分で学ぶ力」を育てることを目的としているため、主体的に取り組むタイプの子には非常に向いています。しかし、受け身タイプ・飽きっぽいタイプの子にとっては、モチベーション維持が難しい傾向があります。親の声かけが少ないと、宿題を放置してしまい、結局やらなくなるケースも。

実際、文部科学省の調査でも、小学生の家庭学習時間は1日平均約35分程度とされており(出典:文部科学省「全国学力・学習状況調査」)、家庭での学習サポートが少ない子ほど、継続が難しくなる傾向が示されています。

宿題負担を軽減する方法

「学研の宿題が多い」と感じた場合、まず先生に相談して量の調整をお願いするのがおすすめです。学研では基本的に個別対応が可能で、教室によっては1日分を半分に減らすなど柔軟に対応してもらえます。

家庭学習を習慣化させるコツは、「短時間+毎日」です。たとえば1日10分でも机に向かう習慣を作るだけで、長期的な学習定着率は大きく変わります。

学習の柔軟性・自由度が低いと感じる背景

学研教室は週2回通う固定スケジュール制が多く、振替やオンライン対応が難しい教室もあります。共働き家庭や、習い事を複数抱える子どもにとっては、この柔軟性の低さがネックになります。「休んだら1回分損した気がする」「急な予定変更に対応できない」といった不満も少なくありません。

現代の学びニーズとのギャップ

近年では、オンライン教材やアプリ学習、1回単位で受けられる家庭教師サービスなど、自由度の高い学び方が広がっています。学研のように決まった時間・場所に通うスタイルは、「柔軟に学びたい」家庭のニーズとズレ始めている部分もあります。

ただし、これは一概に悪いことではありません。「通う」という行為が子どもの習慣を支える柱になっているケースも多いです。自由度を求めすぎると、逆に学習リズムが乱れるリスクもあるため、バランスが大切です。

このように「柔軟性がない」と感じる背景には、生活リズムや価値観の変化が影響しています。学研の固定型モデルが悪いのではなく、ライフスタイルの多様化が進んでいる現代において、合う人・合わない人が明確になってきているというのが実情です。

学研教室やめた理由:転塾タイミングと次の学び方を考える

出典:https://unsplash.com/ja

ここからは、「学研教室やめた理由」を踏まえて、実際にやめるタイミングやその後の学び方について考えていきます。無理に続けるよりも、タイミングを見極めて次のステップへ移ることが、子どものモチベーションを保つ鍵になります。

学研教室から転塾・オンライン学習への移行の流れ

学研教室をやめたあとの「次の学び方」をどう選ぶかは、多くの保護者が悩むポイントですよね。実際には、退会後に選ばれる主な選択肢は3つあります。それが、進学塾への転塾、オンライン学習サービスの活用、そして家庭学習への完全移行です。それぞれのメリット・デメリットをしっかり整理しておくことが大切です。

進学塾への転塾

進学塾への移行は、「もっと応用力や受験対応を重視したい」という家庭に多く見られます。特に中学受験を視野に入れ始める小4〜小5の時期に多いです。進学塾では講師による直接指導が中心になるため、学研のような自立学習型とは大きくスタイルが変わります。

・講師による集団授業または少人数クラスでの直接指導

・定期的なテストで学力を客観的に評価

・宿題量は多めだが、受験対策としての体系的カリキュラムが魅力

ただし、費用は学研よりも高額になる傾向があるため、家庭の予算と目的に合った塾選びが重要です。

オンライン学習サービス

近年急速に人気が高まっているのが、デキタス、スマイルゼミ、スタディサプリなどのオンライン教材です。時間や場所に縛られずに学べる点が魅力で、送迎の手間がないというのも大きなメリットですよね。

文部科学省の調査によると、2023年度時点で小中学生の約40%が何らかのデジタル教材を日常的に活用しており、家庭学習のデジタル化が急速に進んでいます(出典:文部科学省 学校教育情報化推進プラン)。

オンライン教材は費用が定額制で分かりやすく、教科ごとの進度管理もしやすいのが特徴です。ただし、親が進捗をチェックしないと「やっていないのにログインだけしている」というケースもあるため、家庭のサポート体制が成果を左右する点には注意が必要です。

オススメのオンライン教材

家庭学習中心への移行

学研の教材は構造的に基礎力を重視しているため、退会後も市販教材を使って自宅で同様の学習を続けることができます。特に低学年のうちは、親が見守りながら「一緒に学ぶスタイル」を作ると、学研で培った学習習慣を無駄にせずに活かせます。

家庭学習に切り替える際は、教材選びとスケジュール管理をきちんと設計することが大切です。計画性がないと、せっかくの自由度が「学びの空白期間」になってしまうリスクがあります。

退会後の学習法:費用対効果を高めるための工夫

「やめたあと、何をどうすればいいの?」という不安を持つ保護者も多いですよね。ここでは、学研をやめたあとでも費用対効果を高め、継続的に成長できる学び方の工夫を紹介します。

・通塾回数を減らし、家庭学習を増やす

・先生との相性・指導スタイルを重視する

・予約・振替制度やオンライン対応がある教室を選ぶ

まず意識したいのは、「通えば安心」という発想を手放すことです。通うこと自体ではなく、どんな目的で、どんな方法で学ぶかが重要です。費用対効果を高めるためには、目的を明確にし、学習の成果を定期的に振り返る仕組みを取り入れるのが効果的です。

学習効果を可視化する工夫

たとえば、家庭で「1週間の学習ログ」をつけるのもおすすめです。以下のような簡単な表を使うと、学習時間と成果を見える化できます。

| 日付 | 学習内容 | 時間 | 達成度(★1〜5) |

|---|---|---|---|

| 11/1 | 算数ドリル 3ページ | 30分 | ★★★ |

| 11/2 | 国語 読解プリント | 20分 | ★★★★ |

| 11/3 | 英単語アプリ | 15分 | ★★★★★ |

こうして可視化すると、学習のムラや得意・苦手の傾向が見えやすくなります。特に小学生のうちは、親子で振り返る時間を持つことが、学習の「自分ごと化」に繋がります。

競合との比較で見える学研教室の弱点

学研教室は全国に教室数が多く、家庭的な雰囲気で学べる点が魅力ですが、他の教育サービスと比べると「弱点」となるポイントも見えてきます。代表的な比較対象が公文式やオンライン教材です。

公文式との比較

公文式は「自分で解く力を伸ばす」ことに特化しており、プリント学習を通じた先取り学習に強みがあります。学研も似たスタイルを採っていますが、カリキュラム構造の違いから、進度の速さでは公文が有利なケースが多いです。

| 項目 | 学研教室 | 公文式 |

|---|---|---|

| 指導スタイル | 先生が見守る自立学習型 | プリント中心の完全自学自習 |

| 進度管理 | 学校進度に合わせやすい | 学年を超えて先取りしやすい |

| 教室の雰囲気 | 家庭的でアットホーム | 静かで集中できる環境 |

このように、学研は学校学習とのバランスを取りたい子には合いますが、スピード重視の学習を求める子には物足りなさを感じるかもしれません。

学研教室やめた理由を踏まえたまとめと判断基準

ここまで見てきたように、「学研教室をやめた理由」は単なる不満の集合ではなく、保護者の教育に対する考え方の変化を映し出しています。学研のスタイルは、子どもの基礎学力を安定させたい家庭には非常に合っていますが、受験対策や個別最適化を重視する時代の流れに対しては、やや柔軟性を欠く面もあります。

・学習目的を明確にしてから継続・退会を判断する

・お子さんの性格やペースに合う指導スタイルを優先する

・制度や費用の最新情報は公式サイトで確認する

教育は「やめる」ことがゴールではなく、「次にどう学ぶか」が本質です。最終的な判断は、お子さんの個性・家庭の方針・生活リズムを総合的に見て行ってください。学びの形はひとつではないということを忘れずに、前向きな選択をしていきましょう。